- Discutante : Leila Maziane (Université Hassan II-Casablanca)

Depuis la crise du califat almohade jusqu’au début du XVIe siècle, le Maroc a connu l’émergence de plusieurs pouvoirs urbains autonomes. Ce phénomène, encore peu étudié dans le contexte maghrébin médiéval, a fait l’objet de débats historiographiques relatifs à ses manifestations et ses enjeux aussi bien au Proche-Orient qu’en al-Andalus.

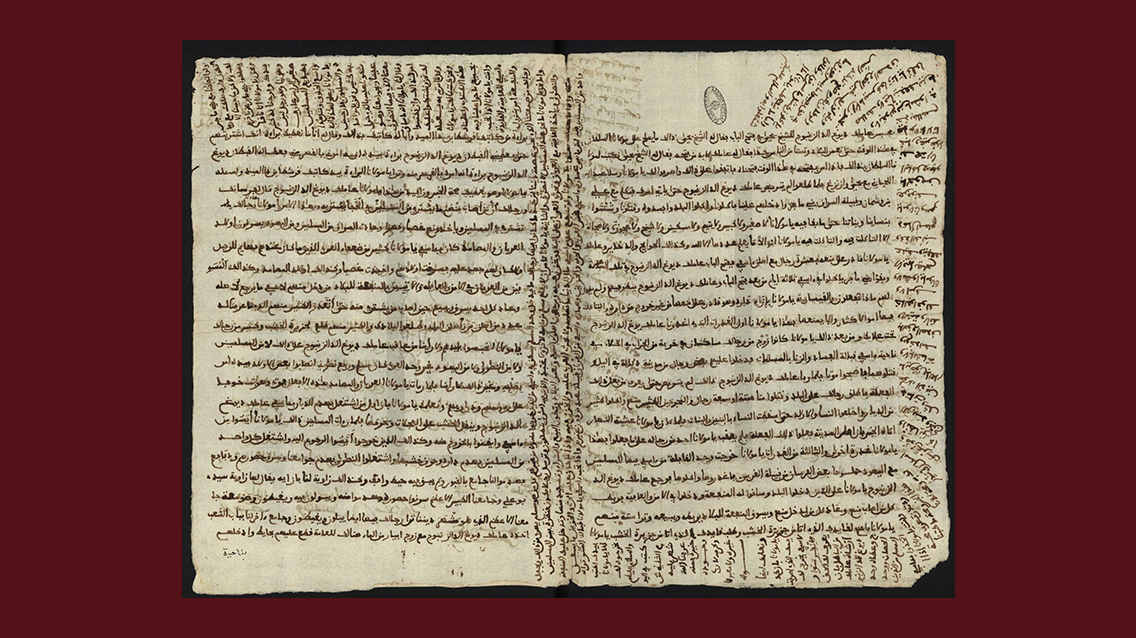

Après un bref rappel introductif des termes de ces débats, plusieurs exemples marocains seront étudiés afin d’expliciter les spécificités et la diversité des configurations politiques en présence. Le cas de Sabta, de loin le mieux documenté, constitue la première expérience d’un pouvoir dynastique -les ‘Azafides- issu des élites urbaines. Plus tard, avec la désagrégation du pouvoir central des derniers Mérinides et la faible emprise territoriale de leurs successeurs waṭṭāsides, le phénomène se répand d’une manière considérable dans toute la moitié sud du Maroc. Loin du précédent de Sabta, fortement influencé par al-Andalus, l’autonomie urbaine dans plusieurs villes du sud du Maroc est souvent une émanation de structures communautaires d’origine tribale. Ce laboratoire politique extrêmement riche est connu d’une manière disparate, et l’apport des archives ibériques, portugaises principalement, s’avère fondamental. En revenant brièvement sur les cas de Safi, d’Azemmour et de Tagaost, l’objectif est de scruter les différentes formes d’organisation politique et les usages diplomatiques développés par ces pouvoirs dans leurs relations, fort déséquilibrées, avec les puissances ibériques.

Yassir BENHIMA est maître de conférences en histoire du monde arabe et en islamologie à l’université Paris 3- Sorbonne Nouvelle